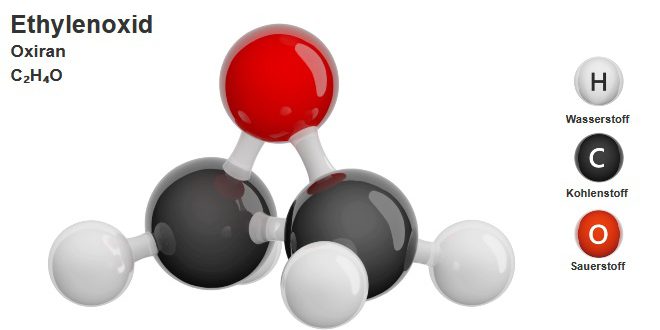

Ethylenoxid ist eine heterocyclische organische Verbindung mit der Summenformel C2H4O. Es ist das einfachste Epoxid – so werden cyclische Ether genannt, die eine Dreiringstruktur aufweisen. Die Sauerstoffbrücke wird als Epoxybrücke bezeichnet. Die korrekte Nomenklatur nach IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) lautet Oxiran, oft ist die Abkürzung EO oder EtO zu finden.

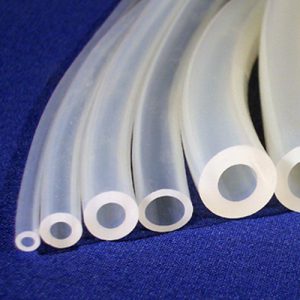

Mit katalytisch wirkenden Stoffen wie Säuren oder Alkalien polymerisiert es. EO ist giftig und krebserregend. In der Medizintechnik wird es als Gas in Sterilisationsverfahren genutzt, beispielsweise zur Sterilisierung von Luer-Lock Verbindern oder Schläuchen.

Herstellung von Ethylenoxid

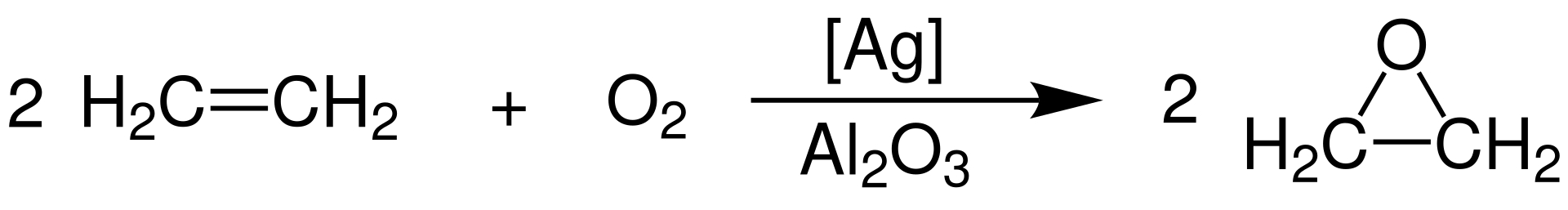

Früher wurde Ethylenoxid aus Ethylenchlorhydrin (C2H5ClO), das durch Umsetzung von Ethen mit Chlor in alkalischer Lösung erhalten wurde, durch Abspaltung von Chlorwasserstoff mit Hilfe von Kalkmilch gewonnen. Erstmals in den 1930er Jahren von dem amerikanischen Unternehmen Union Carbide eingeführt, wird Ethylenoxid auch heute durch katalytische Oxidation von Ethen erzeugt.

Die Produktion erfolgt durch Direktoxidation von Ethen mit Luftsauerstoff an einem Silber- Aluminiumoxid-Katalysator bei Temperaturen zwischen +200 bis +300 °C und Drücken von 10 bis 20 bar. Die Ausbeute liegt zwischen 80 bis 90 %.

Verwendung von Ethylenoxid

Der Hauptanteil der Ethylenoxid-Produktion wird als Ausgangsstoff für die Herstellung anderer Chemikalien verwendet. In der Medizintechnik wird es als Gas in Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte eingesetzt. Darunter fallen beispielsweise Schlauchverbinder, Pharmaschläuche und Laborutensilien wie Laborbehälter und Schaufeln, Löffel, Spatel und Pinzetten.

EtO wird auch als Entkeimungs- und Begasungsmittel zur Bekämpfung von Schimmelpilzen und Bakterien in getrockneten Lebensmitteln angewendet.

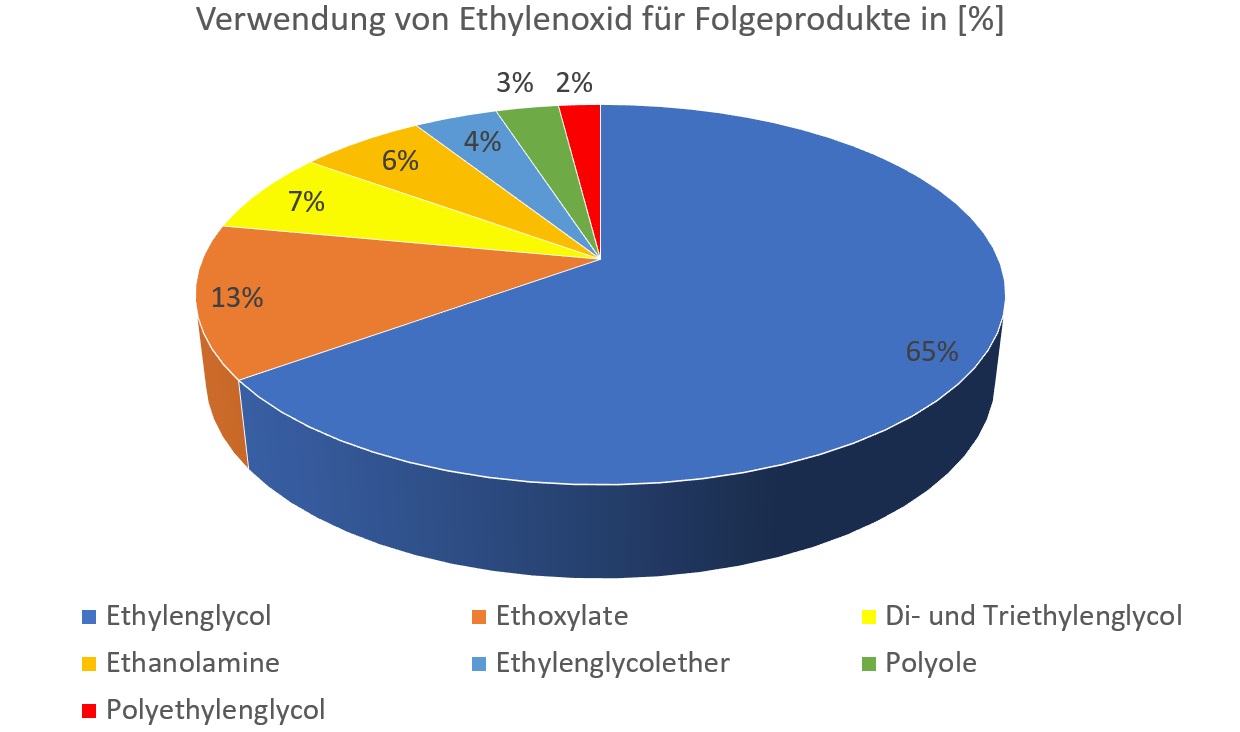

EtO als Edukt

Der größte Anteil dient der Synthese von Ethylenglykol (C2H6O2) durch Hydratisierung von Ethylenoxid bei Temperaturen von +150 bis +200 °C und Drücken von 20 bis 40 bar. Ethylenglykol wird verwendet als Kühl- und Frostschutzmittel, Lösungs- und Absorptionsmittel, zur Herstellung von Polyesterfasern, Polyethylenterephthalat (PET) und Tensiden sowie als Ausgangsstoff für die Produktion von Plastikflaschen und Folien. Auch in Haushaltsprodukten wie Waschmitteln, Kosmetika und Farben ist es enthalten.

Durch Polymerisation von Ethylenoxid wird Polyethylenglykol, abgekürzt PEG, hergestellt. Je nach Kettenlänge ist das Polymer flüssig oder wachsartig fest. Es ist wasserlöslich und nichttoxisch. Polymere mit einer Molekülmasse größer als 20 000 g/mol werden auch als Polyethylenoxide, abgekürzt PEO, bezeichnet. In der Pharmazie wird auch der Begriff Macrogol verwendet, gefolgt von einem Zahlenwert, der die mittlere Molekülmasse angibt.

Polyethylenglykole dienen als Salbengrundlage, zur Herstellung von Filmtabletten, Injektionen und Infusionen. Die Kosmetikindustrie verwendet Polyethylenglykole bei der Produktion von Cremes, Lotionen, Deodorants, Zahnpasta, Shampoos und Duschgelen. In der Medizin werden Macrogol 3350 und Macrogol 4000 zur Darmentleerung vor diagnostischen Untersuchungen und zur symptomatischen Behandlung von Verstopfungen angewendet.

Mit Ammoniak reagiert Ethylenoxid bei Temperaturen zwischen +40 und 130 °C, Drücken von 90 bis 130 bar und in Gegenwart eines Katalysators zu 2-Aminoethanol (C2H7NO), auch Ethanolamin oder Colamin genannt. Die farblose viskose Flüssigkeit wird als Hilfsmittel bei der Kunstharzherstellung, als Weichmacher, Korrosionsschutzmittel, zur Abtrennung von Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff in Gasen und Herstellung von Tensiden verwendet.

Neben Anilin war Ethylenoxid früher ein wichtiger Rohstoff zur Indigosynthese. Mit Ethylenoxid wird durch die Umsetzung mit Natriumhydrogensulfid Thiodiglykol, ein Zwischenprodukt bei der Senfgasherstellung, erhalten, weshalb EO unter das Außenwirtschaftsgesetz fällt.

Sterilisation mit Ethylenoxid

In der Medizintechnik ist die Ethylenoxidsterilisation durch die Norm DIN EN ISO 11135:2020-04 geregelt („Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Ethylenoxid – Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte“).

Das Sterilisationsverfahren mit EtO findet vor allem bei hitzeempfindlichen Materialien Anwendung oder wenn Materialien durch Gammastrahlung ihre Eigenschaften verändern, wie zum Beispiel Nahtmaterialien für OP-Nähte, die durch Gammastrahlung ihre Reißfestigkeit verlieren oder PVC, das durch die Bestrahlung spröde wird.

Ethylenoxid wirkt als Alkylierungsmittel und unterbricht den Stoffwechsel und die Zellreproduktion von Mikroorganismen. Aufgrund seiner Größe kann es viele Schichten einer luftdurchlässigen Verpackung durchdringen, sodass alle zugänglichen Oberflächen eines Produktes erreicht und sterilisiert werden können. Es eignet sich besonders für lange Lumina mit kleinen Querschnitten wie zum Beispiel medizinische Schläuche. Etwa 50 bis 55 % der weltweit produzierten Medizinprodukte werden mit Ethylenoxid sterilisiert.

Die Sterilisation kann unter Vakuum oder mit Überdruck durchgeführt werden. Mehr als 90 % der weltweit mit Ethylenoxid sterilisierten Produkte werden im Vakuumverfahren sterilisiert. In beiden Fällen werden die zu sterilisierende Produkte, beispielsweise Gummischläuche, Schlauchverbinder, Handschuhe oder Kunststoffspritzen in eine Vakuumkammer gebracht. Diese wird evakuiert und gemäß den vorgegebenen Parametern vorkonditioniert, indem sie auf Temperaturen zwischen +45 und +55 °C vorerwärmt und befeuchtet wird. Beim Vakuumverfahren wird anschließend 90 bis 100 %-iges Ethylenoxid in die Kammer eingelassen.

Beim Überdruckverfahren findet die Ethylenoxid-Exposition bei 1,7 bis 2,0 bar statt, und es wird ein Gasgemisch CO2/EO mit einer EO-Konzentration zwischen 6 und 15 % verwendet. Das Überdruckverfahren hat den Vorteil, dass das eingesetzte Gasgemisch nicht zündfähig ist und damit Maßnahmen zum Explosionsschutz entfallen.

Nach der vorgeschriebenen Expositionszeit, meist mehrere Stunden, wird durch sukzessive Vakuum- und Belüftungsphasen das Ethylenoxid aus der Kammer gespült. In der Norm DIN EN ISO 10993-7:2022-09 („Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 7: Ethylenoxid-Sterilisationsrückstände“) sind Grenzwerte für die EO-Konzentration der sterilisierten Produkte festgelegt.

Ethylenoxid als Begasungsmittel

In Deutschland ist die Anwendung von Ethylenoxid als Pflanzenschutzmittel seit 1981, in der restlichen EU seit 1991 verboten. In Ländern wie China, Indien, USA, Kanada oder Türkei wird es zu diesem Zeck immer noch eingesetzt. In der Umwelt und in Nutzpflanzen wandelt es sich in 2-Chlorethanol um.

Bis 2011 durfte die Chemikalie in der EU noch zur Begasung von Lebensmitteln und Futtermitteln eingesetzt werden, um einem Pilz- und Bakterienbefall bei Transport und Lagerung vorzubeugen. Seit dem Jahr 2011 sind alle Anwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittel verboten. Die Grenzwerte von Ethylenoxid und 2-Chlorethanol entsprechen den Nachweisgrenzen und liegen je nach Lebensmittel laut Bundesministerium für Risikobewertung (BfR) zwischen 50 und 100 µg/kg Lebensmittel.

Ethylenoxid ist ein wichtiger Ausgangsstoff in der chemischen Industrie und die Ethylenoxidsterilisation ein bedeutendes Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte. Aufgrund seiner Reaktivität, Giftigkeit und krebserregenden Wirkung gelten für den Umgang mit dieser Chemikalie jedoch strenge Sicherheitsbestimmungen.

Bildquellen: Beitragsbild | © Orange Dragon Studio – stock.adobe.com Oxidationsreaktion von Ethylen mit reinem Sauerstoff zu Ethylenoxid | © Chem Sim 2001, Public domain, via Wikimedia Commons Kreisdiagramm: Verwendung von Ethylenoxid | © Mister Pommeroy, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin