Eines der großen Schlagworte unserer Zeit ist Nachhaltigkeit – und auch die chemische Industrie ist in diesem Zusammenhang aufgefordert, ihre Prozesse ressourcenschonender und „naturverträglicher“ durchzuführen. Sie gilt, gemeinsam mit der Biotechnologie, als eine der Schlüsselindustrien für den Aufbau einer Bioökonomie, also einer kreislauffähigen Wirtschaft, die auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. In der Praxis wird bereits vieles umgesetzt und in diesem spannenden Forschungs- und Industriefeld verschwimmen die Grenzen zwischen der klassischen, kohle- und erdölbasierten Chemie, der grünen Chemie und der Biotechnologie immer mehr. Aktuelle Entwicklungen in diesem Tech-Bereich beleuchtet der folgende Beitrag, gemeinsam mit der Frage, welche Herausforderungen an Forschung und Industrie gestellt werden, um den Umbau zu einer echten Bioökonomie zu einem Erfolg zu machen.

Wirtschaft und Industrie auf Grundlage der Natur

Unter Bioökonomie versteht man den Umbau von einer auf fossilen Rohstoffen gründenden Wirtschaft hin zu einer ökologisch ausgerichteten, die als Grundlage für ihre Produkte und Prozesse nachwachsende Rohstoffe nutzt.

Oder, wie es der Bioökonomierat der Bundesregierung definiert[1], als „die Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen (inkl. Biologischen Wissens), um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen.“ Dazu gehört die Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung genauso wie der Einsatz nachwachsender Rohstoffe zur Herstellung verschiedenster Produkte – sei es im Bereich medizinischer Wirkstoffe, für den Einsatz in der Auto-Industrie oder in der Bauwirtschaft.

Damit aber eine biobasierte Produktion überhaupt funktionieren kann, ist das Zusammenspiel von biologischer, biotechnologischer und chemischer Forschung genauso notwendig, wie die Umsetzung in geeignete Produktionsverfahren. Hier gilt es, klassische Chemietechnik, Biotechnik sowie Biotechnologie so zu verknüpfen, dass die Potenziale aus allen drei Bereichen optimal für die Entwicklung neuer Prozesse genutzt werden können.

Biotech: die Natur als Quelle

Mikroorganismen werden von jeher von den Menschen genutzt, beispielsweise zum Brot backen oder Bier brauen. Die Biotechnologie ist auch eine interdisziplinäre Wissenschaft, die die Nutzung lebender Organismen, wie Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen oder Enzyme in technischen Anwendungen untersucht und nutzt.

Heutzutage forschen Mikrobiologen, Biochemiker oder Molekularbiologen daran, wie Bakterien, Pilze oder ganze Bio-Organismen für die industrielle Biotechnologie eingesetzt werden können. Moderne molekularbiologische und biochemische Methoden erlauben es, diese Organismen so zu manipulieren, dass ein gewünschtes Produkt sehr spezifisch, in großen Mengen, die industriell genutzt werden können, und unter moderaten Bedingungen, also üblicherweise bei Raumtemperatur, hergestellt werden kann.

Mit Hilfe von ausgefeilten Filtrationstechniken wird das gewünschte Produkt anschließend angereichert und weiter aufgearbeitet. Die industrielle Biotechnologie ist ein bedeutender Industriezweig und für die Herstellung vieler (Fein-) Chemikalien, Antikörper oder Biopharmazeutika unerlässlich.

Die Farbenlehre der Biotechnologie

Die Biotechnologie unterscheidet, je nach Anwendungsbereich, zwischen der weißen Biotechnik, die Mikroorganismen und Enzyme für ihre Prozesse einsetzt, der roten, grünen und blauen Biotechnik. Dabei stehen die Farben für unterschiedliche Einsatzbereiche der Technologie. So beschäftigt sich die rote Biotechnologie mit der Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen sowie mit der Suche nach neueren, effektiveren Zielstrukturen für die Pharmaindustrie.

Biotechnologische Verfahren in der Landwirtschaft gehören zur sogenannten grünen Biotechnik, auch als Pflanzenbiotechnologie oder Agrobiotechnologie bekannt.

Darunter fallen Methoden zur Optimierung der Pflanzenzüchtung, die Nutzung pflanzlicher Zellen für die biotechnologische Produktion oder immer mehr auch die Phytoremediation, die zur Entgiftung von Böden genutzt wird. Erst am Anfang steht die blaue Biotechnologie, die Organismen aus den Meeren für die industrielle Biotechnologie nutzbar machen möchte.

Die Prinzipien einer „grünen Chemie“

Das Konzept der „green chemistry“ wurde bereits im Jahr 1998 von den beiden US-Chemikern Paul Anastas und John C. Warner an der amerikanischen Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) ersonnen. Sie formulierten die 12 Prinzipien für eine „grüne Chemie“. Danach sollten chemische Reaktionen, die gemäß dieser Prinzipien designt werden, weniger Ressourcen verbrauchen, effizienter, sicherer und naturverträglicher sein.

Reaktionen sollen effizient – sowohl hinsichtlich der eingesetzten Energie als auch anderer Ressourcen, wie Lösungsmittel oder Hilfsstoffen – durchgeführt werden, Nebenprodukte gar nicht erst entstehen und der Weg zum Produkt soll über möglichst wenige Synthesestufen verlaufen. In diesem Zusammenhang fällt auch oft der von Anastas und Warner geprägte Begriff der Atomökonomie, der besagt, dass sich alle Atome eines Edukts im Produkt wiederfinden sollten. Setzt man also – um im Bild zu bleiben – seine Atome effizient ein, sollte es möglich sein, keine Abfälle zu erzeugen. Und das Produkt selber soll so designt sein, dass es nach der Nutzung über natürliche (Bio-)Prozesse abbaubar ist. Die Natur ist also eindeutig Vorbild, auch für die weiteren Prinzipien, wie die Vorgabe, Synthesen möglichst bei moderaten Temperaturen durchzuführen und nachwachsende Rohstoffe für die Chemie wie auch als Energiequelle (zum Beispiel durch Nutzung des Sonnenlichts) einzusetzen. Schließlich heißt grüne Chemie auch Sicherheit.

Eingesetzte Chemikalien dürfen nur geringes Gefährdungspotenzial besitzen und der gesamte Prozess ist in Echtzeit zu kontrollieren und zu steuern. Dadurch soll die Erfüllung des letzten Prinzips, die Risikominimierung und das Vermeiden von Unfällen, gewährleistet sein.

Anwendungen und Verfahren ändern sich schrittweise

Die grüne Chemie hat in den letzten Jahrzehnten eine Reihe an Fortschritten erzielt. So gab es allein auf dem Feld der Katalyse-Forschung zwei Nobelpreise, einen für die Entwicklung chiraler Katalysatoren, einen zweiten für die Erforschung der Metathese-Reaktion. Aber auch natürliche Quellen werden schon lange genutzt. Die aus Mikroorganismen isolierten und mittels chromatographischer Verfahren aufgereinigten Enzyme werden vor allem für Syntheseschritte, die auf chemischen Weg schwierig zu verwirklichen sind, eingesetzt. Trotzdem folgen viele Verfahren der Chemietechnik noch dem klassischen Schema, wonach auf einen Reaktionsschritt normalerweise ein oder mehrere Aufarbeitungsschritte folgen.

Das ist nicht nur zeitintensiv, sondern verbraucht auch Energie und Lösungsmittel, die später teuer als Abfall zu entsorgen sind.

Bioreaktoren für neue Reaktionssequenzen

Neuere Entwicklungen nehmen die Natur als Vorbild und versuchen, ganze Reaktionssequenzen nacheinander ablaufen zu lassen, ohne aufwendige Aufreinigungsschritte – so wie dies auch in einer biologischen Zelle geschieht. In diesem sogenannten „Eintopfverfahren“ wird versucht, chemische und enzymatische Katalyse so zu kombinieren, dass mehrere Reaktionen gezielt und direkt nacheinander ablaufen können, ohne dass es zu Nebenreaktionen kommt.

Ein solches Verfahren stellt zunächst einmal besondere Herausforderungen an die Reaktionsbedingungen, wie Temperatur oder mögliche Lösungsmittel. Sind die Bedingungen im Kleinen optimiert, erfolgt die Übertragung in den Prozessmaßstab. Zwar ist dieser Schritt auch in der klassischen Chemietechnik notwendig, aber die Kombination von chemischer und biologischer Katalyse erfordert die Entwicklung ganz neuer Verfahren und Reaktorkonzepte. Dazu gehört die Nutzung von Zwei-Phasensystemen, in deren Phasen oder an deren Phasengrenzen die Umsetzung nacheinander ablaufen kann. Andere Verfahren nutzen die Immobilisierung von chemischen bzw. biologischen Katalysatoren auf Nanopartikeln oder speziell designten Materialien, die beispielsweise als eine Art „Käfig“ ein Enzym nicht nur immobilisieren, sondern vor dem umgebenden Lösungsmittel vor Inaktivierung schützen.

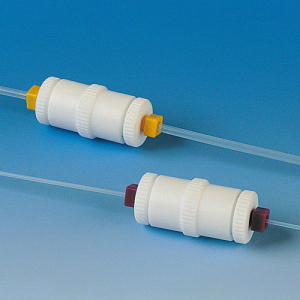

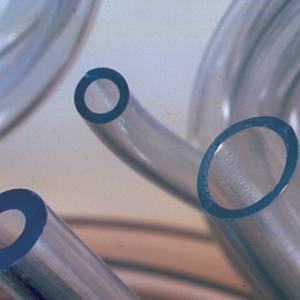

In dieser geschützten Struktur kann es das Edukt umsetzen und der chemische Katalysator kann in seiner Umgebung weiterarbeiten. In der Flow-Technik, einer weiteren Alternative zur klassischen Chemietechnik, werden Mikroreaktoren eingesetzt, in deren Kapillaren die Reaktionen getrennt und nacheinander „im flow“ ablaufen können. Dies erfordert nicht nur geeignete Mikroreaktoren, sondern auch Mikroschläuche, Pumpen und Dosiersysteme im geeigneten Format.

Ein Blick in die Zukunft …

Dass die Bioökonomie und Bio-Industrie mit dem Ziel der Kreislaufwirtschaft vor dem Hintergrund von endlichen Erdölquellen und dem Klimawandel die Wirtschaftsform der Zukunft ist, scheint unbestritten. Viele Ideen und Forschungsansätze werden im Moment getestet und gefördert – sei es noch im Forschungs- oder schon im Prozessmaßstab. Gleichzeitig bleiben Herausforderungen, die nicht nur die Kombination von Chemie, Biologie und Biotechnologie betreffen. So müssen geeignete nachwachsende Rohstoffe für die Chemie und Industrie vorhanden und einsetzbar sein und Prozesse müssen sich auch wirtschaftlich lohnen. Offene Fragen, beispielsweise wie Verfahren zur Herstellung von Grundchemikalien auf die Basis nachwachsender Rohstoffe wirtschaftlich umgestellt werden können oder wie Rohstoffe aus Biomasse nutz- und einsetzbar für die Chemietechnik gemacht werden können, werden in Zukunft beantwortet werden müssen. Spannend bleibt es auf jeden Fall!

Quelle: [1] http://biooekonomierat.de/biooekonomie.html

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin