Die Bestimmung von Flüssigkeitsdichten spielt in vielen Industriezweigen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel in der Getränke- und Spirituosenherstellung, der chemischen Industrie und der Erdölförderung sowie Erdölverarbeitung. Sie dient der Identifikation von Substanzen, der Kontrolle von Qualität und Reinheit sowie der Kontrolle der Konzentration von Gemischen.

Angegeben wird sie in g/cm3 oder kg/m3, bei Flüssigkeiten auch in g/ml oder kg/I. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Dichte ab. So beträgt die Dichte von Wasser bei +0 °C 0,999 g/cm3, bei +20 °C 0,998 g/cm3 und bei +100 °C 0,958 g/cm3. Die Dichte von Luft bei Normaldruck 760 Torr (1,013 bar) wird bei +0 °C mit 1,293 kg/m3, bei +20 °C mit 1,204 kg/m3 und bei +90 °C mit 0,972 kg/m3 angegeben. Die Dichte technisch wichtiger Polymere liegt in der Regel zwischen 1,0 und 2,5 g/cm³. So liegt die Dichte von PTFE (Polytetrafluorethylen) bei etwa 2,15 g/cm³ (2.150 kg/m³), von Silikonkautschuk bei etwa 1,2 g/cm³ und von PE-LD (Polyethylen niedriger Dichte) bei 0,9 bis 1,0 g/cm³. Die Dichte eines Materials wird mit Dichtemessgeräten bestimmt, die auf unterschiedlichen Messprinzipien beruhen.

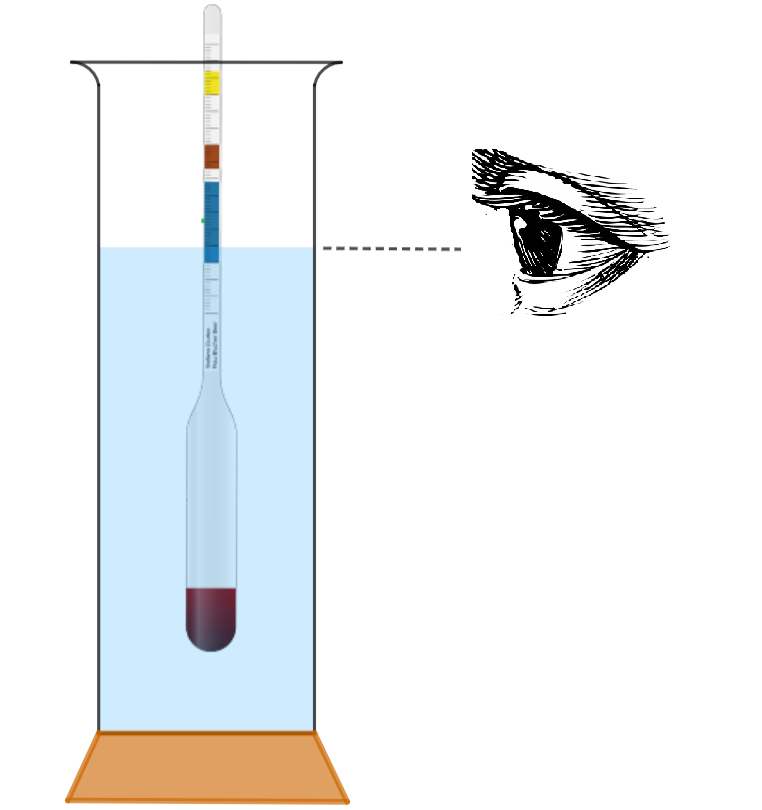

Dichtebestimmung mit dem Aräometer

Das Messprinzip des Aräometers beruht auf einer Entdeckung des griechischen Mathematikers und Physikers Archimedes und wird ihm zu Ehren als archimedisches Prinzip bezeichnet. Es lautet: ein Körper taucht so weit in ein Medium ein, bis die Auftriebskraft des Körpers der Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums entspricht. Auftriebskraft und Gewichtskraft wirken in entgegengesetzter Richtung. Ist die Auftriebskraft größer als die Gewichtskraft, schwimmt der Körper, ist sie kleiner, sinkt er. Sind beide gleich, schwebt der Körper.

Aräometer, auch Senkwaagen, Dichte- oder Senkspindel genannt, sind luftgefüllte Glashohlkörper mit einem verjüngten oberen Ende. Das untere Ende mit einem größeren Durchmesser ist meist durch Sand, Quecksilber oder Bleischrot beschwert, um ein stabiles, senkrechtes Schwimmen zu gewährleisten.

Auf dem Körper oder dem schmalen, zylindrischen Hals, auch Stengel genannt, ist eine Skala angebracht mit einer Temperaturangabe, für die diese Skala gilt. In den Stengel können zusätzlich Thermometer integriert sein. Die zu untersuchende Flüssigkeit wird in einen Zylinder gefüllt und auf die Temperatur gebracht, die auf der Spindel angeben ist. Das Dichtemessgerät wird langsam in die Flüssigkeit getaucht. Wenn die Spindel frei und bewegungslos schwimmt, wird die Flüssigkeitsdichte auf der Skala abgelesen. Im Labor wird meist ein Satz von 14 Spindeln verwendet, um einen Dichtebereich zwischen 0,6 und 2,0 g/cm3 zu messen. Dieser Bereich deckt die Dichten der meisten chemischen Verbindungen ab, zum Beispiel beträgt die Dichte von Pentan bei +20 °C 0,621 g/cm3, die von Aceton 0,799 g/cm3 und die von konzentrierter Schwefelsäure 1,84 g/cm3.

Konzentrationsbestimmung mit dem Aräometer

Da die Dichte einer Lösung auch von deren Konzentration abhängig ist, können Aräometer auch zur Konzentrationsbestimmung eingesetzt werden. So werden diese Dichtemessgeräte für verschiedene Anwendungen mit entsprechender Skala angeboten.

In Kellereien werden Mostwaagen zur Bestimmung des Zuckergehalts im Most verwendet. Die gebräuchlichste Einheit im deutschsprachigen Raum für den Zuckergehalt ist Grad Oechsle (°Oe), benannt nach dem deutschen Mechaniker und Erfinder Christian Ferdinand Oechsle (1774 – 1852), der 1836 eine Methode zur Bestimmung des Mostgewichts entwickelte. International wird die Einheit Grad Baumé (°Bé, °Be oder °B) verwendet, zu Ehren des französischen Chemikers Antoine Baumé (1728 – 1804), der Skalenaräometer zur Bestimmung des Alkoholgehalts und zur Dichtebestimmung von Schwefelsäure und galvanischen Bädern erfand. Der Zuckergehalt von Fruchtsäften, Softdrinks, Obst und Gemüse wird in der Einheit Grad Brix (°Bx) angegeben. In Brennereien und Brauereien finden Alkoholometer Anwendung zur Bestimmung des Alkoholgehalts in Volumenprozent. In Molkereien und Käsereien dienen sogenannte Laktodensimeter der Qualitätskontrolle. Sie werden zur Bestimmung des Fettgehalts von Milch, Magermilch, Buttermilchserum oder Kondensmilch verwendet.

Aräometer sind im Vergleich mit anderen Dichtemessgeräten preisgünstig, jedoch ist das Ablesen der Skala bei dunklen oder hochviskosen Flüssigkeiten sowie bei leichtflüchtigen Verbindungen schwierig. Es wird ein Flüssigkeitsvolumen von mindestens 100 ml benötigt, und die Messunsicherheit liegt zwischen 0,02 und 5 g/cm3.

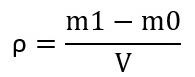

Dichtebestimmung mit dem Pyknometer

Das erste Pyknometer wurde von dem persischen Universalgelehrten Abu Raihan Muhammad al-Biruni (973 – 1048) entwickelt. Ein Pyknometer ist ein birnenförmiges Glasgefäß mit einem eingeschliffenen Stopfen aus Glas, der eine Kapillare enthält.

Dieses Gerät zur Bestimmung der Flüssigkeitsdichte ist mit justierten und nicht justierten Volumen zwischen 1 und 100 ml erhältlich. Bei der justierten Ausführung ist das Volumen auf dem Glasgerät eingraviert. Mit diesem Dichtemessgerät kann die Dichte von Flüssigkeiten und Festkörpern bestimmt werden.

Bei der nicht justierten Ausführung muss das Volumen vorher mit einer Flüssigkeit bekannter Dichte ermittelt werden. Vor der Messung wird das Gewicht m0 des leeren, temperierten Dichtemessgeräts durch Wiegen bestimmt. Anschließend wird es mit der Prüfflüssigkeit solange gefüllt bis beim Einsetzen des Glasstopfens Flüssigkeit durch die Kapillare nach außen gelangt. Das Gefäß wird an der Außenseite abgetrocknet. Es ist darauf zu achten, dass Gefäß und Kapillare vollständig und blasenfrei gefüllt sind und die Temperatur der Flüssigkeit und des Gefäßes gleich sind. Dann wird das gefüllte Gefäß gewogen und das Gewicht m1 notiert. Aus der Differenz des gefüllten und leeren Gefäßes und dem Volumen wird die Dichte nachfolgender Formel bestimmt:

Pyknometer können in einem weiten Temperaturbereich von +0 bis +200 °C und einem Druckbereich bis 100 bar verwendet werden. Die Messunsicherheit wird mit 0,02 bis 0,5 g/cm3 angegeben. Messungen mit diesem Dichtemessgerät sind damit genauer als solche mit einem Aräometer und können in einem weiteren Temperatur- und Druckbereich durchgeführt werden. Jedoch sind sie zeitaufwendiger und erfordern ein geschultes Personal.

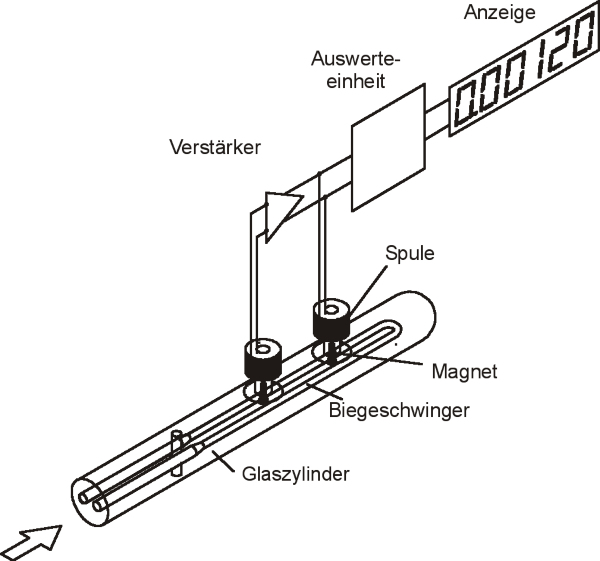

Dichtebestimmung mit dem Biegeschwinger

Diese Methode nutzt die Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz eines Körpers von seiner Masse aus. Sie wurde von dem österreichischen Physikochemiker Otto Kratky (1902 – 1995) entwickelt und 1967 wurde das erste digitale Dichtemessgerät von der österreichischen Firma Anton Paar GmbH auf den Markt gebracht.

Ein Biegeschwinger ist in der Regel eine U-förmige Kapillare, die an beiden Enden eingespannt wird. Das Rohr wird mit einer Flüssigkeitsprobe gefüllt und ähnlich einer Stimmgabel in Schwingung versetzt. Jedoch erfolgt die Anregung der Schwingung hier piezoelektrisch oder magnetisch. Die resultierende Schwingungsfrequenz ist abhängig von der Flüssigkeitsdichte und Gerätekonstanten und wird von Schwingungssensoren erfasst. Gerätekonstanten werden durch Kalibrierung der Messzelle mit zwei Standards, in der Regel Wasser und Luft, ermittelt. Aus der Schwingungsfrequenz kann dann die Dichte von Flüssigkeiten berechnet werden. Je größer die Flüssigkeitsdichte, desto höher ist die Schwingungsfrequenz. Das Probevolumen beträgt etwa 1 ml. Bei einer Temperaturgenauigkeit von 0,5 °C wird von Herstellern die Genauigkeit der Dichtemessung mit dem Biegeschwinger mit 0,001 g/cm3, Temperier- und Messzeiten zwischen 0,5 und 4 Minuten angegeben.

Der Vorteil dieser Methode liegt in der einfachen Handhabung und dem geringen Probevolumen. Je nach Ausführung können diese Geräte zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten in einem Temperaturbereich von -50 bis +200 °C eingesetzt werden. Ablesefehler können vermieden werden, da die Erfassung der Schwingungsfrequenz digital erfolgt. Zudem können Biegeschwinger auch in einem Durchflussprozess eingesetzt werden. Allerdings ist die Anschaffung dieser Messgeräte mit höheren Kosten verbunden.

Trotz der höheren Anschaffungskosten ersetzen Biegeschwinger zunehmend die arbeitsaufwendigeren Pyknometer. Welches Dichtemessgerät zum Einsatz kommt, hängt vor allem von den Anforderungen an die Messgenauigkeit für die jeweilige Anwendung ab.

Für viele Hobbybrauer und Hobbywinzer sind Mostwaagen und Alkoholometer unverzichtbare Messgeräte. Weiteres Zubehör für Hobbybrauer sind beispielsweise Trinkwasserschläuche, Steckverbinder und Tri-Clamp-Verbinder.

Für die Bestimmung von Batteriesäure, des Fettgehalts von Milch oder die Kontrolle galvanischer Bäder ist eine Genauigkeit von 0,1 g/cm3 ausreichend. In der Bier-, Spirituosen- und Pharmaindustrie, in der Nukleartechnik und Forschung sind mindestens Genauigkeiten von 0,01 g/cm3 gefordert.

Bildquellen: Beitragsbild | © 360VP – stock.adobe.com Ablesen eines Aräometers | © SG0039, CC0, via Wikimedia Commons Abwiegen eines Pyknometers | © Sukjai Photo – stock.adobe.com Schematische Darstellung des Biegeschwingers | © Antonpaar, Public domain, via Wikimedia Commons

Reichelt Chemietechnik Magazin

Reichelt Chemietechnik Magazin